春

冬の底にも桜は咲く。たとえ一夜の幻であっても。

三月の半ばだというのに、気温はまるで真冬のように冷え込んでいた。東京に寒波が到来し、朝晩の気温が氷点下を下回っている。ニュースでは「異常気象」と取り上げられ、誰もが冬が長引くことにうんざりしている時期だった。

そんなある夕暮れ、僕は仕事帰りにふと足を伸ばした公園で、信じられない光景に出くわした。枯れ葉が敷き詰められ、息が白く凍るほどの冷え込みの中、一本の桜だけが満開の花を咲かせていたのだ。周囲の木々は芽吹きの準備すら整っておらず、冬の姿を保ったまま。それなのに、その桜だけが淡いピンクの花びらを幾重にもまとって、そこだけ春が訪れたように彩っている。

風が吹くと、はらはらと花びらが舞い落ちる。見慣れたはずの桜が、まるで異世界の存在のように思えた。何か不思議な力が働いているのではないか——そんな錯覚さえ覚えてしまう。けれど、僕がもっと驚いたのは、この桜がある人物の面影を連れてきたからだった。

「春妃(はるひ)…」

僕の脳裏には、いつも笑っている彼女の姿が蘇る。別れてからも大切な存在だった、関西出身のいつも明るくて、大きな口で笑う女の子。陽気な彼女は、自殺という形で唐突にこの世を去ってしまった。

呟いても、答えは返ってこない。ただ凍える風が頰を撫で、心をじわりと締め付ける。ひとつ深呼吸をしてから桜の木に近づき、ゆっくりと枝先を見上げる。濃紺に染まった空を背景に、無数の花びらが浮かんで見えた。

まるで彼女が、「カイトくん、見て?!こんなとこに桜咲いたで!」と呼びかけているようで、僕は思わず瞼を閉じる。思考の奥底で、思い出の扉が開き始めた。はるひと知り合った頃から、最後に交わした言葉まで——すべてがありありと思い出される。

——————

二年前の四月。東京の桜が散り始めて、葉桜が目立ち始める頃。僕はSNSを通じて知り合ったはるひと初めて会うことになった。

当時の僕は、大学を卒業して間もない頃。Youtubeで動画制作・発信という趣味にのめり込みながら、アルバイトで生計を立てていた。将来はこの編集技術で何かを成し遂げたいと思いつつも、道筋はまだ見えずにいた。そんな僕のSNS投稿に「めっちゃおもしろい!」「発想が天才的やわ!」とコメントをくれたのが、はるひだった。

関西弁が混じるそのメッセージは、最初からやたらとフレンドリーで、僕はほとんど警戒心を抱かなかった。数回やり取りをするうちに電話でも話すようになり、彼女が「四月に東京に行くから、案内してくれへん?」と言い出したときは、躊躇するより先に「いいよ」と答えていた。

彼女の名前は「春妃」と書いて「はるひ」と読む。本名はとても上品で僕は大好きな響きだけれど、本人はよく「私みたいな人間がお妃様やって、どこがやねん(爆笑)」と冗談めかして笑っていた。僕も自然と“はるひ”と書くようになったし呼ぶようになっていた。たしかに「お妃」と呼ぶには多少元気すぎる様子が電話でも十分に伝わってきていた。

そして当日。待ち合わせの駅前で、僕は人混みを見渡しながら少しだけ緊張していた。すると、不意に後ろから「カイトくん?」と元気な声がかかる。振り向くと、金髪のボブヘアーが印象的な、小柄な女性が手を振っていた。

陽の光を反射してサラサラと輝くその髪。くりくりの大きな瞳はメイクでややギャル風に仕上げているけれど、清潔感があって華やかな雰囲気を纏っている。特に、笑うときに大きく開く口元が可愛らしく、まるで画面越しではわからなかった新鮮な魅力を感じさせた。

「初めまして!やっぱ実物は思ってたんとちょっと違うなあ。もっとヘラヘラした人か思てたわ。でもかわいい顔やなぁ。カイトくんの顔めっちゃ好きや」

自分でいうのもなんだけど僕は決して見た目がいいほうではない。はるひと初めて会ったときは少し太っていて、よく言えばかわいらしいぽっちゃり体系だが、髪の毛も重たく眼鏡をしていて、「THE根暗」って感じの見た目をしていたと思う。そんな僕にはるひがとびっきりの笑顔でそう言ってくれたのを未だに鮮明に覚えている。

第一声から軽快な関西弁。僕は少し面食らいつつも、すぐに笑って返事をした。まだ暖かさの残る日で、上着を着ていると少し汗ばむほど。せっかくだから、と二人で上野公園を散策することにした。

公園の桜はだいぶ散っていたものの、かろうじて残っている花びらが時折風に舞っている。はるひは「あ、団子食べたい」「あっちにも行きたい」なんて言いながら、僕の腕を軽くつかんであちこち歩き回る。

「カイトくん、普段はどんな生活してるん? 動画ばっかり作ってるん?」 「うん……そうだね。映画を観たり、自分で編集してパロディ映像を作ったり……。あとはアルバイトかな」 「そうなんや! いや、わたしホンマにカイトくんの動画すごいと思うで。もっと自信持ちなよ。あれは天才の発想やと思う」

あまりにストレートに褒められるから、正直少し照れくさい。でも、その明るい笑顔に嘘は感じられなくて、僕は素直に嬉しかった。はるひは人を持ち上げるのがうまく、しかも冗談めかしてからかうような感じがないから、自然とこちらも気が楽になる。

歩き疲れて夕方近くになると、二人で駅に戻った。はるひは「ほんまありがと、めっちゃ楽しかったわ」と満面の笑みを浮かべる。その笑顔を見ていると、初対面なのに旧友みたいな安心感を覚えるから不思議だ。

「いや、こっちこそ楽しかった。次に東京来るときも、もしよかったら案内するよ」 「絶対お願いするわ。あ、カイトくんってほんま落ち着いてるんやな。もっとヘラヘラしてる人やと思ってたのに」

そんなことを言いながら、はるひは大きな口を開けて笑う。その口元からは、まるで子どものような純粋さが垣間見える。彼女の“春妃”という優雅な名前とは対照的に、少しギャルっぽいメイクを施したその姿が、奇妙な調和を生んでいた。

改札へ向かう前、はるひは少しはにかんだような表情で「また連絡するから」と言って手を振る。すると、タイミングを合わせたかのように春風が吹き、数枚の花びらが彼女の金髪に舞い落ちた。思わず見惚れていると、はるひはくるくると回って笑う。

「わあ、まだ桜残ってたんや……キレイなあ。ちょっと得した気分やな?」

「ほんとだね……」

その様子は、まるで小さな太陽のようだった。別れ際、僕は彼女の後ろ姿をしばらく見送っていた。遠ざかる金髪のボブを目で追いながら、胸の奥がわずかに高揚しているのを感じる。春が始まる。そんな予感が、なぜか確信めいて胸に広がった。

その後、はるひは関西へ戻ったが、二人のやり取りはますます活発になった。SNSで写真を送り合ったり、電話で深夜まで話し込んだり。お互い仕事やバイトで忙しい日々ではあったが、連絡を絶やさないことで安心感を保っていた。

「カイトくん、動画の再生数伸びてるやん。すごいすごい!」 「いやあ、ちょっとだけだよ。でも嬉しいかも」 「もっと喜んどき!わたしも職場の人に『これ、おもろいで』って宣伝しまくるわ」

そんな調子で、はるひは常に僕を持ち上げてくれる。本人曰く、「そんなん当たり前やん。大事な人は応援したいし」というスタンスで、相手が照れるくらいストレートに褒め言葉を伝えるのだ。僕はそんなはるひに少し惚れ込み始めていた。

一方、はるひは少しずつ家族の話や関西の友人の話をしてくれた。おばあちゃんっ子で、田舎に帰るたびに色んな世話をやくんだとか、姉のほのかとは昔からケンカが絶えなくて家出同然に一人暮らしを始めたとか。関西弁で軽妙に話すはるひの声は、僕にとって子守唄のように心地よく感じられた。

やがて二人は、いつの間にか恋人同士のような関係になっていた。正式な告白はなかったものの、「これってもう付き合ってるんちゃう?」と、はるひがけろっと言い、僕も「だよね」と返す。そんなゆるい感じだったが、気持ち自体は本気だったと思う。遠距離で会える回数は少なかったが、その分連絡をこまめに取ることで距離を埋めていた。

「カイトくんに早よ会いたいなあ。次はいつ来てくれるん?」

「仕事落ち着いたら、そっち行くよ。案内してほしいとこ多いし」

「よっしゃ、ほなおすすめのお好み焼き屋予約しとくわ」

そんな他愛もない会話を繰り返すだけで、僕は幸せを感じた。はるひの笑い声が耳に届くだけで、明るい光が差し込むようだった。

僕が大阪に行った次の月ははるひが東京に来てくれた。月に一度、数日間だけ会えることを楽しみに二人の関係は静かに幕を開けた。

——————

しかし、そんな関係も長くは続かなかった。すれ違いはほんの小さなきっかけから始まり、やがて大きな亀裂へと育っていく。遠距離特有の孤独感、そしてお互いに気を使いすぎる性格が裏目に出たのだ。

はるひは、「大丈夫?」と聞かれると即座に「大丈夫」と答える癖があった。実際には無理をしているときでも、相手を心配させたくない気持ちが強く働くらしい。僕もまた、あまり弱音を吐かないタイプだ。相手に気を遣い、問題を一人で抱え込むことが多い。

それでも、はるひは頻繁に「カイトくん、なんかあったら言うんやで」と聞いてくれた。僕も最初のうちは感謝しながら話していたが、段々と「相手に気を遣わせているのではないか」と思うようになり、口を閉ざすことが増えた。逆に、はるひの方も疲れや不安を抱えているように見えて、「大丈夫? 本当に?」と尋ねても同じ言葉で返されるだけだった。

「……なんか、お互い『本当のしんどさ』に踏み込めないな」

ある夜、電話でそんな話になった。はるひは笑いながら「うちら優しすぎるんかもね」と言ったが、その裏にはどこか寂しさがにじんでいるように思えた。遠距離という物理的な距離だけでなく、心理的にもどこか手が届かない場所にお互いがいる――僕たちはそんなもどかしさを薄々感じはじめていたのかもしれない。

それでも、はるひはいつも僕の夢を応援してくれていた。僕が動画編集の話をするときは心から楽しそうに聞いてくれるし、少しずつ再生数が伸びていると報告すれば、まるで自分のことのように喜んでくれた。でも、その優しさは同時に、自分の本音を隠す形でもあったように思う。

ある夜、電話をしていたとき、はるひがふと漏らした言葉が忘れられない。

「カイトくんの夢の邪魔だけは、したくないんよ」

僕はすかさず「邪魔なんて全然そんなこと思ってない」と返した。しかし、はるひはどこか曖昧に笑うだけで、深く突っ込もうとはしなかった。正直なところ、その頃の僕ははるひの優しさに少なからず甘えていたのだと思う。彼女がこちらに気を遣うほど、僕はますます自分の内面をさらけ出さずに済むから。

ところが、はるひ自身は本当は僕と離れたくなんてなかったらしい。後から考えれば、SNSの投稿や電話での会話の端々から、彼女の寂しさがにじみ出ていた。それでも僕は気づかないフリをしていた。あるいは、気づくことが怖かったのかもしれない。

徐々に僕からはるひへの連絡の頻度は落ち、不定期に返信するようになっていた。忙しさを理由にしていたけれど、その実、はるひの存在をどう扱えばいいのか分からなくなっていたんだと思う。一方ではるひは、僕からの連絡がどれだけ遅くなっても、必ずすぐに返事をくれた。まるで僕のことを必要としているとアピールするみたいに。

そんなすれ違いの中でも、はるひは僕を責めたりはしなかった。むしろ、「カイトくんがやりたいことを存分にやれるようにしたい」という気持ちを、言葉の端々ににじませていた。でも、それが彼女の孤独を深めているとは、当時の僕は深く考えもしなかった。

ある晩、はるひが電話で、静かに問いかける。

「なあ、カイトくん……。わたしら、なんで『恋人』としておるんやろうな?」

その瞬間、胸がぎゅっと締めつけられる。お互いが好きなはずなのに、いつの間にか心が離れていくような、何かを隠しているような感覚に囚われていたからだ。

「……うまく言えないけど、近いようで遠いっていうか……。俺の夢のこととか、はるひに甘えてる部分もあると思う」 「うちは、カイトくんの夢を大事にしたいだけやで。邪魔したくないし、負担にもなりたくない。……でも、それって『別れる』方がええんかな?」

はるひは決して「別れたい」とは言わなかった。ただ、“僕が望むなら”という前置きをそっと用意してくれたのだ。思えば、その優しさに僕は甘えていた。恋人という重い関係より、友達としての緩やかな距離を選べば、僕が罪悪感を抱かずに済むと、はるひは察していたのだろう。

結局、二人は話し合いの末、「友達に戻ろう」という結論に至る。僕がどこかでそれを望んでいると知り尽くしたうえで、はるひは自分から「うちは大丈夫やで」と切り出してくれた。彼女にとっては本意ではない選択だったに違いない。でも、僕が後ろめたさを抱かないように最善を尽くしてくれたんだと思う。

電話を切る直前、はるひは何か言いかけてからやめるように、小さな息を吐いた。「また連絡するな」と明るく笑い合ったけれど、その奥に隠れた寂しさを僕は感じ取っていた。それでも、はるひを引き止めようとはしなかった。

別れたあとも、はるひの態度は変わらなかった。僕のSNS投稿を欠かさずチェックし、褒めてくれたり、即レスしてくれたり。けれど、僕のほうはどこかうしろめたくて、ますます連絡を控えるようになる。そんな寂しさを埋めるかのように、彼女が次に出会ったのがバーテンダーの彼氏――今になれば、その流れは自然だったとさえ思う。

——————

あれから数か月ほど経ったころ、はるひのSNSに新しい名前が登場し始めた。あるバーテンダーと出会い、付き合いを始めたのだという。最初にその事実を知ったとき、僕は不思議と胸の奥が静かに疼いただけで、騒ぎ立てるような感情は湧かなかった。むしろ「はるひが笑顔なら、それでいい」と思い込もうとしていた。

その男性はパチンコの打ち子グループを指揮する副業も抱えていて、月に70〜80万円ほど稼いでいるらしい。どこか胡散臭い匂いは漂うが、はるひの言葉からは、彼と過ごす時間がまるで軽やかなダンスを踊るように賑やかだと感じ取れた。SNS越しに見える彼らのやり取りは、互いをバカにし合い、笑い合うまるで対等な間柄。僕のように“尊敬”で持ち上げられる関係ではなく、フラットで無遠慮な親しさが、はるひには心地よかったのかもしれない。

「カイトくん、今の彼氏とはアホやバカや言い合っても、全然気にせんのよ。なんかムカつくけど楽しいわ」

そんなメッセージが届くたび、胸に小さな棘が刺さるような痛みを覚えた。けれど、僕はそれを言葉にしなかった。僕が今さら何を言えよう。大事なのは、はるひの笑顔……はずだった。

しかし、季節が秋から冬へ向かうにつれ、はるひの投稿には陰りが見え始めた。バーテンダーの彼は女性客と親しくすることも多く、はるひが嫉妬する場面が多かったらしい。度々それで喧嘩になってはいたが「仕事だからしょうがない」と交わされるばかりで、はるひも「しょうがない」と諦めるようになっていた。しかしはるひは、一度も入ったことのない彼の家からある日、他の女性がその家から出てくるのを目撃したという。

「打ち子の子やって言うねん。でも、ホンマかどうか分からんやろ? でもわたし、信じたいから結局それ以上追及できへんかった」

最初は対等に笑い合えた二人だったが、次第に喧嘩が増え、そして彼から投げつけられる暴言は激しさを増していたようだ。はるひの親友である純菜(じゅんな)は「そんな男、絶対にやめろ」と強く言っていたらしい。

純菜ちゃんははるひの親友である。小さい頃からずっと一緒にバカして、騒いで、笑い合って喧嘩してまた仲直りして、お互いのことを最も理解しあっているそんな存在だそうだ。純菜ちゃんとのおバカヤンチャエピソードを楽しそうに話すはるひに、僕は何度も笑わされていた。そんな親友の純菜ちゃんはすでに結婚しており、現在は地方で生活している。それでも毎日欠かさず連絡を取り合い、近況を話しているようだった。

そんな純菜ちゃんは誰よりもはるひの幸せを願っており、はるひが交際しているバーテンダーの彼氏のことは常々良く思っていなかったらしい。だけど頑固で意地っ張りなはるひは純菜ちゃんの忠告をのらりくらりと交わしていた。

彼氏と次第に喧嘩が増えているであろうことは、はるひの裏垢でなんとなく気づいていた。ある日、はるひに「本当に大丈夫なのか」と尋ねた。けれど、はるひはいつもの無邪気な笑みを装って、「大丈夫、何とかなる」と言い張るだけだった。

あのときこそ、「やめておけ」と言うべきだったのかもしれない。だが、僕は別れた身であることを理由にして踏み込むのをためらった。はるひが選んだ相手に対して、僕が口を挟むのは筋違い――そう自分を納得させていた。でも、その遠慮が、じわじわと彼女を追い詰める手助けになってしまったのだろう。

冬が深まるにつれ、はるひのSNSには氷のように冷たい影が落ち始めた。夜更けに投稿される文章は短く、どこか刃物のような痛々しさを伴う。バーテンダーの彼氏は金回りこそ派手だが、浮気まがいの行動を繰り返し、はるひが問い詰めると逆ギレすることも多かったようだ。

「クズとか、カスとか言われても、ずっと笑ってごまかしてた。でも、もう限界かも」 「わたしが悪いんかな……。こんなん、しんどいだけやん」

SNSでは暗い投稿がぽつりぽつりと増え始めた。新しい彼とは出会ってまだ数か月だったがうまくいっていないのは明白だった。

心配で電話をかけたこともあるが、電話口のはるひは、まるで舞台女優が笑顔を演じるように陽気な声を出していたが、その裏にある疲労感は否定しようもなかった。どれほど苦しくても「大丈夫」と言い続けるのが彼女の癖であり、そうすることで自分を保っていたのだろう。

僕はもう一度だけ、彼女に踏み込もうと決意した。友達になったからといって、大事な人が傷ついているのを見過ごすことはできない。けれど、受話器の向こうで「カイトくんに頼ったら、なんか変やろ? 元カレやのに」なんて遠慮がちに言われると、そのまま引き下がるしかなくなる。彼女のプライドを壊すのが怖かったし、彼氏との問題は二人のことだからという言い訳もどこかにあった。

そうして僕がぐずぐずとしているうちに、はるひの鍵付きアカウントに、一行だけの絶望が投稿される。

「もうどうでもいいや」

見た瞬間、胸がざわざわと騒ぎ立った。震える指先で電話をかけても、不在を示すコール音だけが虚空に溶けていく。SNSのメッセージも既読にならない。何かが最悪の方向に転がっていくのを、ただ黙って見ているしかないという感覚――それは深い暗闇に落ちていくような恐ろしさだった。

そして三日後、純菜ちゃんからの電話が鳴り、僕の世界は一瞬にして凍りついた。

——————

「カイトくん……はるひが……自殺したんやって……」

息が止まる。言葉が出ない。大好きで、いつも明るく笑い声を響かせていた彼女が、まさかこんなにも簡単にこの世からいなくなってしまうなんて。地面が抜け落ちるような感覚に襲われたまま、僕は座り込んでしまった。寒気が骨の芯まで染みわたる。その日は記録的な寒波だと言われていたが、それを上回る冷たさが僕の心を蝕んでいく。

「そんな……嘘でしょ……? はるひが……?」

まるで呼びかけても、もう二度と返事はない。あの元気な声も、大きな笑い顔も、すべてが真冬の闇のなかに消え去ってしまったのだ。誰が悪いわけでもなく、ただ巡り合わせが悪かったのかもしれない。けれど、こんな結末を防ぐ術は本当に何もなかったのか。

冷えきった空気のなか、僕はただ震えていた。彼女を救うことも、踏み止まらせることもできなかった無力感が、まるで氷塊となって胸に押し寄せる。終わりのない冬の夜――それが始まってしまったのだ。

葬儀は大阪で行われた。僕は仕事をキャンセルし、新幹線に飛び乗って駆けつけた。そこには、泣き崩れる家族や友人の姿があった。

祭壇に飾られた遺影は、見覚えのある写真だった。かつて僕がスマホで撮影したもので、はるひが「盛れてるやん、めっちゃ可愛いなあ」と無邪気に喜んでいた記憶がある。それが、まさか遺影になるとは思いもしなかった。

「……これ、使わせてもらうことになってごめんな。あの子が『これが一番可愛い』って言うてたんです」

はるひの姉・ほのかさんがそう言って頭を下げる。ほのかさんのことは、はるひからよく聞いていた。実家にいたころは毎日のように喧嘩して折り合いも悪かったらしい。だけど、ほのかさんが結婚して甥っ子の「はっくん」が生まれてから、次第に仲が良くなったのだという。時々はっくんを預かっていたはるひは、本当に楽しそうだった。その様子を電話越しに聞いては、僕も笑っていたことを思い出す。

ほのかさんは遺体の第一発見者だった。誰よりも苦しくて辛いはずなのに、呆然としているお母さんに代わって、強く葬儀を取り仕切っていた。はっくんが、まだ状況を理解できないまま無邪気にはしゃいでいるのが痛ましかった。

やがて、はるひが眠る棺が目の前に現れた。

「……」

言葉が出ない。

親友の純菜ちゃんと姉のほのかさんが、声をかけてくれた。

「来てくれて、ありがとうございます」

「もっと私がちゃんと聞いてあげればよかったなぁ……」

「ほら、あんたの好きなカイトくん来てくれたで。バカはるひ! ちゃんとお礼言わんと」

「見てみ、へんなお化粧されてるやろ? 全然かわいくないわ、笑」

「こんなん言うたらまたはるひに怒鳴られるで」

笑いながら、まるではるひがただ眠っているだけのように話す二人を横目に、僕は泣き崩れた。実際に目の前にはるひが眠っている。今にも起きそうなはるひは、もう目を覚まさない。

「カイトくんやね? あの子が『東京にすごい奴おる』って自慢してたよ。……まさかこんな急に……」

両親も悲しみに暮れながら、僕に何度も頭を下げてくる。家を飛び出したはるひを心配しながら、どう接したらいいのかわからなかったのだという。

遺影のはるひは、本当に楽しそうに笑っていた。加工したせいで瞳が少し大きく映り、頬はほんのり上気したように赤い。「盛りすぎやろ、でも可愛いなあ」と自分で言って笑っていたあの時の彼女が、そのまま写真の中に閉じ込められている。

僕はただ声を失って遺影を見つめた。何をしても手遅れなのだという事実が、痛みとなって突き刺さる。

「はるひ、カイトくんのこと大好きやったって。ずっと褒めてたよ。『あれは天才』やって、ずっと言うてたんよ」

純菜ちゃんの言葉に、胸が軋む。彼女からの連絡を後回しにしていた自分、心配しながらも深く踏み込まなかった自分を責める。もっと早く行動していれば、彼女は救われたのではないか……。だが、もう何も取り返せない。

それから僕は大阪に滞在し、葬儀を最後まで見届けることにした。

通夜の夜に棺を前に泣き崩れた僕だったが、その翌朝、同じ教会で改めて葬儀の式が執り行われるという話を聞いた。朝早く目を覚ましたとき、ホテルの窓からは鉛色の空と吹きつける寒風が見え、どうやら今日も記録的な寒波が続くようだった。まるで街全体がはるひを喪い、嘆きのなかに沈んでいるかのように思えた。

教会の扉を開けると、昨日と同じように祭壇のまわりには白い花が咲き誇っていた。ただ、昨日よりもさらに多くの花が捧げられたようで、まるで海のように見える。その中心に置かれたはるひの棺と遺影が、まばゆいばかりの花々のなかで静かに輝いている。

神父が短く祈りの言葉を捧げ、賛美歌が始まると、教会の空気は厳かな静寂に包まれた。雪のように白い花の香りが、淡い光のなかでふわりと漂い、どこか無情な美しさをたたえている。僕はその光景を前にして、昨日以上に胸を締めつけられるような苦しさを覚えた。

やがて、神父の祈りの声が途切れ、出棺のときが告げられる。ほのかさんに促されて、僕も一緒に棺を運ぶ役を担わせてもらう。信じられないほど軽く感じる棺の底から、なぜかはるひの体温が遠ざかるような錯覚を抱いてしまい、涙がこぼれそうになる。

「はるひ……もう一度、笑ってほしい」

心のなかで何度呼びかけても、彼女は微笑み返してはくれない。あの大きな口を開けて笑う表情は、写真のなかだけに凍りついている。

神父の先導で、棺は教会を出て車に乗せられた。外には依然として灰色の雲が広がり、刺すような寒風が身を切る。人々が小さく頭を下げるなか、その車は静かに発進していく。純菜ちゃんがそっと僕の背をさすってくれるのを感じ、どうにか立っている自分が不思議だった。まるで、心だけが抜け落ちてしまったみたいに、手も足も冷たく痺れていた。

タクシーに分乗して、僕たちは車を追うように火葬場へ向かう。車窓越しに見える大阪の街には、いつも通りの朝の風景が広がっている。まるで一人の少女が消えてしまったことなんて、誰も知らないというように。

頭では分かっているはずなのに、なぜか現実味がない。はるひのいないこの世界がどうなるのか、まだ考えることすらできなかった。

火葬場に着くと、昨日とは違った人の流れがあって、より多くの親戚や友人が集まっていた。僕も含め、誰もがただ足を運び、肩を寄せ合うしかない。ほのかさんははっくんの手を握りしめ、純菜ちゃんは疲弊しきった表情のまま、それでも“最後”を見届けるために必死に目を見開いていた。

そして棺が炉に収められると、重々しい鉄扉が閉まっていく。その瞬間、僕はぎゅっと唇を結んだ。ここで、本当にお別れなんだ。もう二度と、この世には戻ってこない。

遠くから誰かのすすり泣きが聞こえた。背後には神父が小さく祈りの言葉を続けていたが、その声も雑音でしかなく、僕にとっては特に意味をなさなかった。

しばらく経つと、煙突から白い煙がゆらゆらと立ちのぼっている。こんなにも虚しい光景を、僕は生まれて初めて目にした気がした。はるひという存在が、そこに溶かされていくようで、立っているのもつらい。

純菜ちゃんがうつむきながら腕を組んできてくれるが、僕も彼女も言葉を交わすことはできなかった。ただ、わずかに「ごめんね」という声が聞こえたような気がした。純菜ちゃんが誰に向けて言ったのか、僕にもはっきりとは分からない――もしかすると、僕自身が心のなかで呟いたのかもしれない。

炉の扉が開いて、淡々とした手順で遺骨が収められていく。はるひの親族が震える手で骨を拾い上げ、「ありがとうな……」と涙声で呟いていた。はっくんが不思議そうにそれを見つめている姿が、痛ましくてしかたない。この子はまだ何も分からないまま、いつか大きくなったときに、おばの優しかった思い出を思い返すのだろうか。

すべてが終わると、人々はそれぞれゆっくりと火葬場をあとにする。誰もが沈黙を抱えたまま、互いに目を合わせるのもつらそうな様子だった。僕は一人、少し残って空を見上げた。低い雲が垂れ込め、相変わらず寒さが厳しい。記録的な寒波だとニュースが騒ぎ立てていたが、僕の心にはさらに冷たい氷が張り付いている。

「はるひ……」

何度呟いても、もう返事はない。あの子が夢にまで見た世界は、こんな最期を迎えていいはずがないのに、どうすることもできない。それが現実。

そこにいるはずのない彼女の面影を追いかけながら、僕はただ冬空の下に立ち尽くすしかなかった。雪は降らないのに、身体が凍えて感覚がない。きっと、この氷が僕の胸の奥までずっと溶けずに残り続けるのだろう。

こうして、はるひは永遠の眠りについた。親しくも憎らしくも感じたあの大きな笑顔は、僕の記憶のなかでしか生きられない。もう二度と彼女の声を聞くことはできないのだと知りながらも、僕はその事実を完全には認められないまま、灰色の空を見上げ続けていた。

——————

あれから一年が過ぎた。

はるひのいない世界が、当たり前のように回り続けるなか、僕は結局東京に戻って仕事や日常に追われる日々を送るしかなかった。どれほど悲しみに暮れても、誰も僕を待ってはくれなかったし、僕もまた世界に取り残されないように必死で走るしかなかった。

度々、深夜にふと目が覚めると、遠くで彼女の声が聞こえるような気がして、どうしようもなく胸が痛くなった。ついスマホを手にしては、もう更新されることのないはるひとのメッセージ履歴を眺めてしまう。「元気にしてる?」と一行だけ残されたままの画面が、まるで永遠に閉じられない扉のようだった。

時が巡り、再び厳しい寒波が東京を覆う季節が訪れた。三月も半ばだというのに、気温は真冬のように低く、朝晩は氷点下が当たり前になっている。ニュースは「異常気象」と騒ぎ立てていたけれど、僕の心はすでに何度目かの冬を迎えていた。深く凍えたまま、この寒さに感覚が麻痺しているような気がした。

その夕暮れ、いつものように仕事を終えて帰ろうとしたところで、なぜか身体が勝手に動き、公園のほうへ向かっていた。特に理由はない。ただ、この冷たい風のなかで少しだけ呼吸をしたかった。胸の奥の淀んだ思いを一瞬でも吐き出す場がほしかったのかもしれない。

公園に足を踏み入れたとき、僕は思わず息を呑んだ。周囲はまだ冬の姿を保ったまま、木々は芽吹きの準備すら整っていないというのに、そこだけ満開の桜が花びらを幾重にも広げていた。地面には枯れ葉が敷き詰められ、吐く息が白く凍るほど寒いのに、まるで春が来たかのような淡いピンクの彩りが視界を奪っていく。

遠くで同じように足を止めている人の姿が見え、何人かがカメラを向けているのが分かった。驚きと戸惑いのなかで、僕は桜に引き寄せられるように近づいていく。まるで、あの子がここにいるかのように感じられたのだ。

「はるひ……」

名前を口にした瞬間、胸の奥がぎゅっと締めつけられた。昨年の今ごろは、僕はまだはるひの死を受け入れきれずに彷徨っていた。風が吹き、花びらがはらはらと舞い落ちる。その光景は、痛いほど美しい。あの日、はるひが東京に来てくれた春のようであり、彼女が自ら命を絶ってしまった真冬の夜にも繋がるようだった。遠い記憶の扉が開き、彼女との出会いから別れ、そして永遠の眠りにつくまでのすべてが、一瞬で脳裏をよぎる。

「……はるひ」

再び名前を呼んでも、当然返事はない。だけど、胸がざわざわと騒ぎ立っていた。こんな奇跡のような桜を見せつけられて、彼女を思い出さないわけがない。

「ごめんね。はるひ」

「ごめんねぇ……」

「ごめんな」

「はるひ、会いたい」

「会いたいよ」

何度も、何度もはるひの名前を呼んだ。

ふと目を閉じて、はるひの笑顔を思い出す。

真冬の冷気が僕の意識を研ぎ澄ませるように、閉じた瞼の裏に鮮やかな記憶が広がった。

楽しそうに笑うはるひがいた。

大きな口を開けて、関西弁まじりの早口で話す彼女。僕がくだらない冗談を言うたびに、肩を揺らして笑ってくれた姿が蘇る。目を閉じていると、あの時の声や空気感までもが、まるで現実のように僕の周りに漂い始める気がした。

その時だった。

記録的な寒波が嘘のように、柔らかで温かな風が僕の頬をそっと撫でていった。さっきまで凍えるほど冷たかった身体の表面が、何かに包まれたようにほんのりと温まっていく。思わずはっとして目を開けた。

すると、確かにそこには雪が降っていた。けれど、それだけではない。

空からは雪に混じって、淡いピンク色の桜の花びらがひらひらと舞い落ちていたのだ。

あり得ない。だが、たしかにその光景は僕の目の前にあった。目を閉じる直前までは存在していなかった桜吹雪が、優しい幻のように降り注いでいる。

僕はあっけに取られ、その不可思議な情景に呼吸を忘れそうになった。

「はるひ……?」

僕は再び彼女の名前を呟く。返事はない。だが、不思議な温かな風が僕の頬をもう一度優しく撫でる。

次の瞬間、僕の耳元であの懐かしい、そしてあまりにも馴染み深い声が響いた。

「カイトくん、自分のこと責めすぎやって。カイトくんは、なんも悪くないのに」

心臓が大きく跳ねる。聞き間違えようのない、あのはるひの声。僕の身体が勝手に震え出し、頬に涙が次々と伝った。

「ごめんね、はるひ……。ごめんね……」

何度も何度もそう繰り返してしまう。あの日、彼女のことを気にかけながらも踏み込めなかった僕の罪悪感が、涙になって溢れて止まらない。

けれど、はるひはまた明るい笑い声をあげた。

「いやミスって、死んでもうたわ(笑)。ミスったなぁ、はるひらしいやろ? ほんま笑ってや、笑」

はるひの声は、明るく屈託がなかった。まるで、ただいつものように冗談を言い合っているかのように。

僕は涙を拭いながら、半ば無理やり笑みを浮かべる。泣き笑いの顔をしている僕を、彼女はきっと面白がっているだろう。

「やっぱりカイトくんの顔、ほんま好きやわぁ。笑顔がかわいいなあ、ほんまに」

はるひは、いつもこんなふうに僕を褒めてくれた。そのたびに、照れくさくてうまく言葉を返せなかったけれど、今はただ泣きながら笑うことしかできない。

はるひの気配がそっと寄り添っているようだった。

「本当はもう少し暖かくなってから会いに行こう思っててんけど、間違って大寒波の中、会いに来てもうたわ」

はるひらしい慌てん坊な一面が、ふと顔をのぞかせた気がした。きっと彼女は今も、金髪のボブを揺らしながら笑っているのだろう。

「じゃあ、そろそろ行くわ。天国バリあったかいねん。はるひ温泉好きやから、寒いとこ嫌や(笑)」

最後まで冗談を交えながら、彼女の声はゆっくりと遠ざかっていく。

僕はその温かい風の残像を掴もうと手を伸ばしたが、指先にはもう何も触れなかった。

桜の花びらと雪が、静かに僕の周りに舞い落ちている。

はるひが僕に伝えに来てくれた言葉と、その声の温もりだけが、胸のなかでずっと消えずに残り続けていた。

桜の花びらと雪が溶け合いながら、静かな夜の闇に消えていく。

僕はその幻のような風景を、ただ黙って見つめていた。

きっと人生は、こういう優しい嘘を時々つくのだろう。

戻らない時間を惜しむ僕たちが、再び前を向けるように。

傷ついた心が、もう一度歩き出せるように。

はるひの笑顔は、まるで冬に咲いた桜のようだと思った。

短く儚く、そして圧倒的に美しく、記憶のなかでいつまでも咲き続ける。

まだ僕の心に残る寒さは完全には消えないけれど、

それでもきっと、春はすぐそこまで来ている。

「ありがとう、はるひ」

呟いた言葉が白い吐息となり、夜空に溶けてゆく。

遠ざかってゆく桜吹雪を見上げながら、僕はゆっくりと前へ一歩踏み出した。

きっとまたいつか、春が巡る頃に――。

————————

最後に

こんにちは、zzzgoo代表です。

この物語は、9割ほど実話です。物語として読みやすくするために多少の創作を加えていますが、ほぼすべて実際にあったことを元にしています。一つだけ大きく異なるのは、「カイト」の職業です。物語では私の前職である「動画制作者」としていますが、実際の私はすでに香水屋として活動していました。

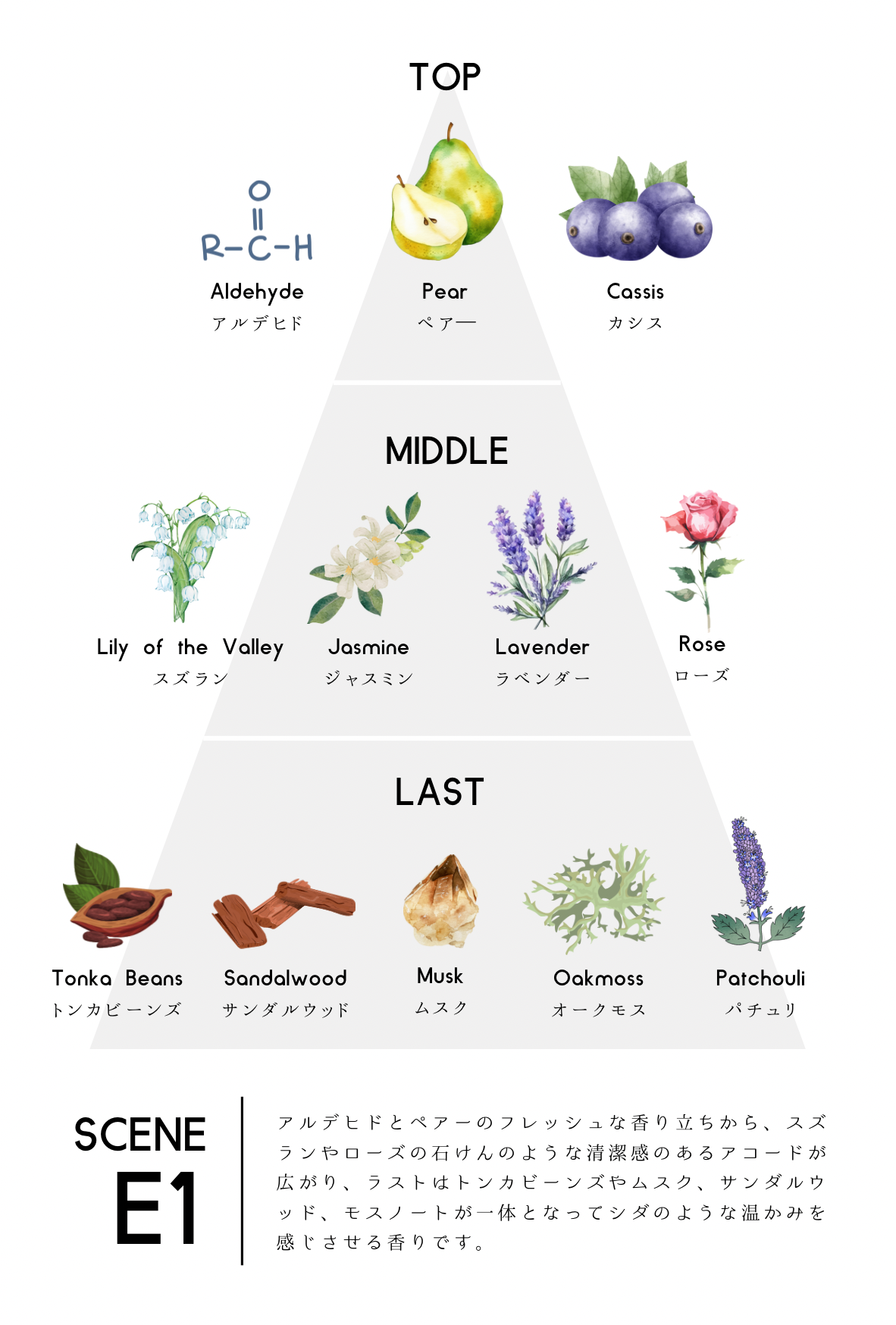

少し時系列が複雑ですが、「はるひ」が天国へ旅立ったのは2023年の秋でした。そのときすでに、私のブランドzzzgooでは、初のペアリング香水となる『scene E1』『scene E2』を2023年冬に発売する予定が決まっていました。もちろん、はるひはそのことを知らないまま、この世界を去りました。

この『Scene E』シリーズのコンセプトは、「雪と桜」、そして「天国へ逝った『春』という名前の女の子(E2)」、さらに「その女の子と再び会うことを誰よりも願う男の子(E1)」というものでした。発売を決めた当初は、まったくの創作でした。

しかし、販売開始の準備が整った2023年の秋、物語と現実が重なるような出来事が、本当に起こってしまいました。

あまりにも酷い偶然でした。私は運命を呪いました。はるひの訃報を聞いたとき、この『scene E』シリーズの販売自体を取りやめようと思いました。けれど、はるひのご家族から「はるはこの香水が本当に大好きでした。ありがとう」と伝えていただき、彼女の棺に香水を添え、天国へ送り出してくれました。

だから私は、最後のお別れのときに約束しました。

「必ずこの香水を世界中に広める。いつでもどこでも、誰もがはるひにまた会えるように。いつでも彼女を思い出せるように。」

いい大人が声を震わせ、涙を流しながら、大切な人に誓いました。

この物語を書き上げるまでに、1年以上かかりました。途中で涙が止まらなくなってしまうからです(笑)。

それでもこうして、やっと完成した物語を皆さまにお届けできることを心から嬉しく思っています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

どうかこの香水が、あなたの人生に「幸せな栞」を挟むことができますように。

zzzgoo代表より

1件のコメント

色々考えすぎてしまって相手に踏み込みきれないの、よく分かる

相手の事が好きであれば尚更考えすぎてしまうのも

そして諦めて手放す事は簡単で楽であって、それを選んでしまうことも

でも後から後悔する事も

よく分かる